创新 创意 创造美好生活!

创新 创意 创造美好生活!

Create news ideas to create a better life

创新 创意 创造美好生活!

创新 创意 创造美好生活!

Create news ideas to create a better life

艺术与传媒学院与安宁市文化馆共建“项目式教学”新模式,艺术设计专业学生李兆亮创作的标志设计作品通过校政合作平台实现成果转化,成为安宁市文化馆官方标识。标志着校地协同育人取得突破性进展,是应用型人才培养模式创新的生动实践。

近日,安宁市文化馆标志设计大赛颁奖典礼在艺术与传媒学院举行。活动现场,艺术设计专业学生李兆亮创作的《安宁文脉》标志设计作品与安宁市文化馆正式签约,成为该馆全新视觉标识。这场校政联袂的文化盛事,不仅见证着青春创意与地方文脉的深度融合,更开辟了应用型人才培养的新路径。

破界:真实项目进课堂 教学改革见真章

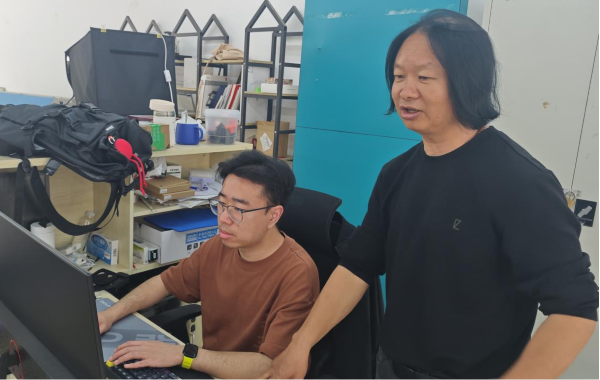

面对新时代文化建设的命题,学院与安宁市文化馆与打破传统边界,将“提升文化馆品牌形象”的现实需求转化为教学课题。视觉传达设计教研室创新构建“双导师制”项目教学模式,组建关小荣等教师领衔的教学团队,带领29名学 生开启了一场“文化解码之旅”。

关小荣老师指导学生进行作品设计

关小荣老师指导学生进行作品设计

学生们多此深入文化馆实地调研,从安宁文庙的飞檐斗拱到螳螂川的粼粼波光,从地方非遗技艺到现代公共文化服务场景,在历史与现实的交叠中捕捉设计灵感。三稿设计方案的迭代优化,不仅锤炼出《安宁文脉》《螳川新韵》等29件参赛作品,更构建起“文化调研-创意提案-成果转化”的完整育人链条。“这次实践让我真正理解了设计服务社会的价值。”一等奖获得者李兆亮感慨道。

共生:青春笔触绘文脉 双向赋能启新程

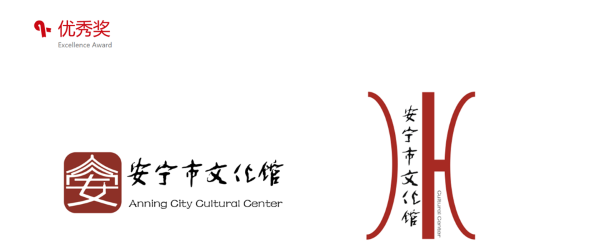

在颁奖典礼的聚光灯下,5组获奖作品闪耀登场。李兆亮同学的作品以安宁文庙建筑轮廓为骨、螳川水纹为韵,将“崇文尚德”的文化基因注入现代设计语言,完成了两个版本的设计方案。最终从29稿方案中脱颖而出。随着孙厚斌馆长与学生代表郑重签署转化协议,这份青春创意正式融入文化馆导视系统、文创产品等多个应用场景,预计年使用频次将突破万次。

一等奖获奖作品

一等奖作者李兆亮

一等奖颁奖现场

安宁市文化馆最终采用的标志

安宁市文化馆长孙厚斌表示,将继续与学院深化合作,为优秀毕业生提供实践岗位和创业扶持。他强调:学生作品既传承了安宁千年文脉,又注入了青春审美,文化馆将吸纳优秀毕业生参与文化建设项目。艺术与传媒学院院长张程则描绘出更宏大的蓝图:“我们将深化‘校政企’三方联动,每年落地3-5个真实项目,打造区域性文化创意人才高地。”

致远:三双模式树标杆 文教融合谱新篇

此次合作孕育出独具特色的“三双”育人新模式。一是双元主体。校政共建实践教学标准,文化馆专家深度参与课程设计。二是双线融合。理论教学与项目实践交织并进,学生专业能力得到提升。三是双向赋能。既为地方培养了文创人才,又可以助推文化馆参观量同比增长。

艺术与传媒学院院长张程致辞

安宁市文化馆馆长孙厚斌致辞

艺术与传媒学院副院长郭璐瑶致辞

艺术与传媒学院党总支书记郭亚东致辞

艺术与传媒学院党总支书记郭亚东表示,本次合作实现三大突破——首次将政府项目完整植入课程,首次建立设计成果转化分成机制,首次形成“需求导入-教学实施-社会检验”的育人闭环。他强调“当学生的设计方案点亮城市文化空间,这便是高素质应用型人才培养的最高荣誉”。

作者:文丽、陈雨珊

作者:王歆淼

二等奖颁奖现场

作者:邓晓睿、杨昌冉

作者:潘婷、张佳佳

三等奖颁奖现场

作者:龚鹰翔、王苏苏

作者:马若雪、石明巧

作者:赵梓珊

优秀奖颁奖现场

站在新的起点,校政双方将继续深化合作,探索搭建创意研究中心、开发非遗数字化IP,联合培育“文化品牌管家”新职业,为每件文物打造“数字身份证”等更多实践平台,以设计服务社会,推动文创产业发展。正如视觉传达专业负责人赵佳所言:“当课堂连接大地,教育便有了滋养文化的生命力。”

在这场校政携手的创新实践中,我们看见教育的另一种可能——不再囿于教室围墙,而是让年轻人在文化土壤中扎根生长。当李兆亮设计的标志悬挂在文化馆门庭时,这不仅是创意的胜利,更是教育回归本真的生动注脚。在这里,每个设计符号都承载着文化传承的使命,每次笔墨勾勒都在书写产教融合的新篇章。

图:王子铭 文:吴庆秋 许新苑

一审一校:赵佳

二审二校:郭璐瑶

三审三校:李赪

四审四校:张程

版权所有 ? 云南经济管理学院-艺术与传媒学院 滇ICP备05007082号

Copyright 云南经济管理学院-艺术与传媒学院